岡山県

西粟倉

にしあわくら

仕組みの再構築に向けて、株式会社百森が始動(私と百森vol.13)

Date : 2018.03.13

これまで先頭を切ってがむしゃらに「百年の森林構想」の旗を振ってきた、西粟倉村。行政だからこその信頼の厚さと、行政らしからぬフットワークの軽さで、この10年間を駆け抜けてきた。

うまくいったこともそうでないことも、たくさんの実践を積み重ねてきた西粟倉村の新たな挑戦は、「百年の森林構想」を民間に託してみること。この挑戦に乗ったのは、中井照大郎さんと田畑直さんは幼なじみの2人。ローカルベンチャースクール2016にペアで応募し採択。2017年4月に西粟倉にやってきたばかりだ。

いま、未知の世界で歩み始めた2人に、初めて触れた林業のこと、これからの展望を聞いた。

幼なじみがタッグを組んで、村の山に分け入る

– —お2人はローカルベンチャースクールに応募するまで、どんなことをやっていたのでしょうか。そもそも、森には関係ないお仕事をされていたと思うので、森に関わろうと考えたきっかけが気になります。

中井:僕は大学を卒業してから、東京の商社でサラリーマンをしていました。天然ガスなどエネルギー関係の仕事をしたのが最初で、その後転職して再生可能エネルギーベンチャー、いわゆる太陽光とかメガソーラーをつくるときの、お金周りの仕事をしていました。

日本全国を見に行って、建設予定地があったら銀行と融資の相談をして、段取りをつけいくんです。でも、いつも他になにかやるべきことはないか?と模索していました。そして、長井さんの記事を見て「これだ!」と。それまでも、地方のおもしろそうな動きはウオッチしていて、その度に友人の田畑に相談していたんです。

僕の目線と彼の目線が違うので、話すと話が進むんです。僕は、「これおもしろそう」って突っ走っちゃうんですけど、彼は「これはイマイチだ」ときちんと論理的に説明してくれるんです。

株式会社百森共同代表の中井照大郎さん。

– 冷静に分析をしてアドバイスを。でもこの百森の事業のローカルベンチャースクールに応募した時は、「良さそうだね」って意見が一致したってことですか。

田畑:中井は社会人になったときからずっと悩んでいる感が出ていたんです。2016年の8月末くらいにローカルベンチャースクールに「とりあえず応募するから資料をつくってくれ」って。それくらいなら協力してもいいかな、くらいの軽い気持ちでした。僕は、IT系の仕事をしていて、最初はまさか自分が引っ越してくることになるとは…。

株式会社百森共同代表の田畑直さん。

– お二人のどんなプレゼンが選考されたのですか。

中井:もともと長井さんの想いを実現させるために来ているので、僕らの事業プランを出したわけではないです。僕らが「百年の森林センター構想事業」をやるべき人かどうかがポイントでした。だから、僕らがどういう人間なのか、生い立ちをずっと話して……。

田畑:壮大な自己紹介です(笑)。

中井:選考が泊まり込みだったので、その間に村の人を紹介してもらって話しをしたり、山を見せてもらったりして、「いい村だなあ」「楽しいな」「この村で生きていくとどういう風なことかな」というイメージを描くようになりました。

ローカルベンチャーの現実

– 西粟倉の住民になって半年以上が経ちました(取材時は12月末)。この半年はどんなふうに過ごしていましたか。

中井: 僕らは林業の経験が全然ないので、まずは林業関係の研修を受けました。チェーンソーや刈払機の研修を受けたり、個人的に頼んで講習をしてもらったりもしました。

田畑:チェーンソーの使い方のテキストもあって、何日か座学をして、安全講習も受けられるんです。ずっと現場で実践してきた人なら講習は必須ではないですが、僕らはこれから教える側になるかもしれないし、正しいルールを知っておきたかった。だからチェーンソーの使い方はけっこう時間かけて手ほどきも受けました。

中井:あとは、林業で先進的な取り組みをしている地域に行って、教えを請うていました。長野、山形、徳島…いろいろ行きました。

あとはもちろん、僕らの師匠のひとりである晴夫さんの後ろについて、実際の作業を手伝いもしました。作業道をつけてその道から木を出していくにしても、木に目印をつけたり、切るときには全体のバランスをみて切らなくちゃいけないから、そのさじ加減を学んだりしていました。

現在百森の多くの仕事を担っている役場と、今後の方針をどうするかの打ち合わせも重ねてきました。「株式会社 百森」に少しずつ仕事を移していくのに、補助金を用意してくれているので、それをどういう風に使っていくか話しあっています。

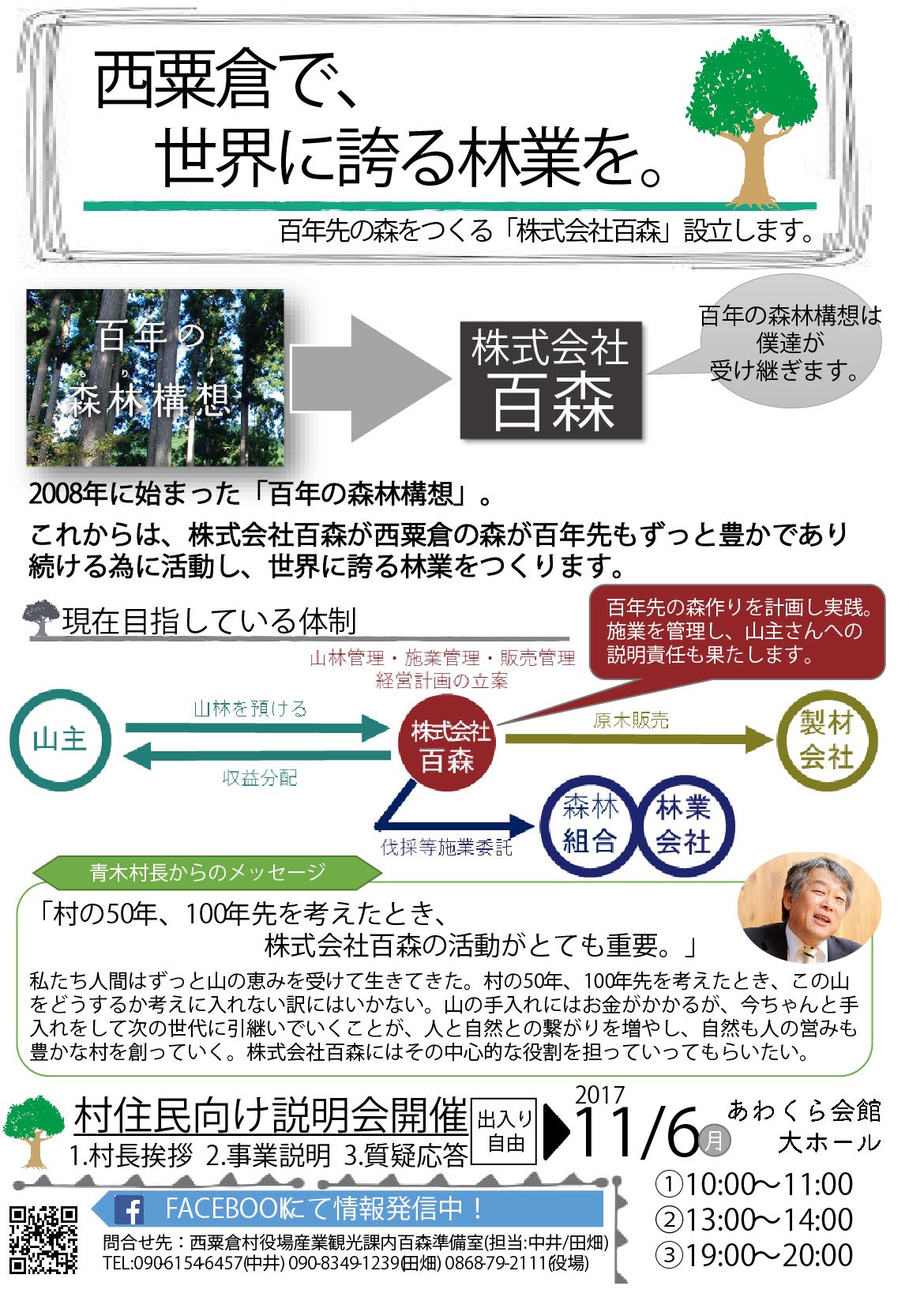

あとは、全世帯にビラを配って住民説明会を開いて、「百森という会社ができますよ」って説明も続けています。まずは、僕らがやろうとしていることを、理解してもらわないといけないですからね。

西粟倉村の全世帯に配布された説明会案内チラシ

田畑:説明会以外でも、「山関係の重要人物」を教えてもらって、会いに行くことを地道に続けています。

– なるほど。実際に事務的な部分で林業に関わるのと、山にはいって実際に林業を体験するのと、どちらも初めてのことを、半年間どっぷりと両輪でやってきたと思います。率直な感想を聞きたいです。

中井:正直きついです。だけど、山の中の気持ち良さは想像以上だった。雪解けの水が流れてきて、ヒノキの葉っぱに雪がかかっているのが太陽に当たってキラキラしている…そういうのを見て、すげえなぁって感動しています。

百森が管理していく予定の山道を歩く。

田畑:現場の人たちは、気合いの入った人が多くて、今年新しく会社を作った人にも出会ったのは意外でした。ある意味同志。そういう人がいるとは嬉しい誤算でした。

新しい「百森」とは。民営化で目指すこと

中井:株式会社百森は10月に設立しましたが、本格的に実務がスタートするのは、来年の4月からです。僕ら2人と一緒に働いてくれる従業員も決まっていますが、いまは役場で働いてもらっています。元森林組合のベテランと、森林組合を辞めて協力してくれる30代の若手、同世代の地域おこし協力隊というメンバーです。

取材中に偶然出会った、百森のメンバーと談笑。

– 株式会社百森がこれから担う業務のなかで、地権者交渉がきっと大変ですよね。これまでその仕事をやっていた役場の長井さんや横江さんも、インタビューでその苦労を語ってらっしゃいました。その交渉は始まっているのですか。

中井:交渉もまだこれからです。僕ら新参者だし、そこまで信頼してくださいというのは難しい。役場から僕らに仕事が移ったとしても、役場の職員の方に同行してもらうなど、目に見えるかたちでバックアップしていただいて、説明していくようなイメージでいます。

契約の形態も、今までは役場と山主さんが直接契約をしていましたが、それがすぐに百森と山主さんに変わるかというと、そんなに簡単にはいかないと思います。そこは、契約の形態も含めて考えていく必要がありますね。

– そもそもですが、「株式会社 百森」って、ど直球の名前ですね。

田畑:もともと村の中で「百森センター」という名前で通っていましたが、僕らとしては「センター」って言葉にしっくりこなくて。やるとしたら必ず株式会社にすべきだと思っていたので、だったらセンターを外して「株式会社百森」かなと。

– 株式会社にすべきだと考えたのは、なぜですか。

中井:経済合理性を持って林業に取り組みたい想いが強いからです。いま、林業は産業として成り立っておらず、あくまで補助金に頼ってやっています。これからもしばらくは補助金に頼る必要はあるけれど、いずれはそこから抜け出すような仕組みを作っていきたい志があります。

– 「株式会社百森ってなにをしている会社ですか」って村の方に問われたら、なんて答えていますか。

田畑:僕は「役場が今までやってきた仕事をやる会社です」と。

– 郵政民営化に近いイメージですね。「百森民営化」の意味やメリットはどういうところですか。

田畑:まずは、長期スパンで山のことを考えられることです。役場だと異動があって、3年毎に人が変わるのが普通ですが、そういう状況で50年先を見据えるのはなかなか難しいと思います。

いまは役場から森林組合さんに仕事をお願いしていますが、森林組合って非常に大きい仕組みで、県の1/3くらいの範囲を管轄しています。だから「西粟倉をみて動く」ということはできない。西粟倉目線の管理となると、結局ダブルチェックするような二重のコストがかかっているんです。

– なるほど。民営化すれば、「西粟倉の山」という単位と向き合えるチームが初めて誕生する。役割を集約することで無駄を減らすことも確かに必要ですよね。

いまうかがったことは、マイナスをプラスにしていくことだと思いますが、2人が会社をつくることで生まれる可能性には、どんなことがありますか。

田畑:百森って今まで原木をつくる話に重きを置いてきたと思います。でも、山ってもっといろいろな可能性がある気がしています。木材を作る、売るってことから視点を外してみるのは、民間の方がやりやすいのではないかと考えています。

たとえば、山の管理をする周辺事業として、イベント屋さんみたいな話かもしれませんし、ツール開発かもしれないし、山と関わった新しい事業を考えていきたいですね。

中井:岡山のビジネスコンテストプランニング大会に出たんですが、出したプランが、「地域内での木材供給を最適化するためのシステム」でした。

現状だと、森の学校が木材を必要としているけど、西粟倉内の木材がどのくらい、いつ出てくるかわからない問題があります。その木材について、森の学校や地域の製材所のパソコンで一括管理で見られるようなシステムをつくって、森の中の作業進度も含めて把握できるようになったら、どのくらい市場で買ってこなくてはいけないかも計算ができます。

まずは、西粟倉のなかで原木を一番うまく使える仕組みを作りたい。そのシステムを一般的な形にして、世の中に広げていけたらいいですよね。いまはまだ全くの青写真ですが、どうにか実現してけたら嬉しいです。

久しぶりに1対1で話す時間だ、と語る2人。

– 木を管理するというのは、木にICタグみたいなものをつけて、機械をかざしてピッピッとやる感じですか。

中井:ICタグかは分からないですが、欧米で普及しているのは、写真を一枚撮れば、積まれている原木の直径を出してくれるサービス。そのまま導入してもうまくいかないだろうけれど、西粟倉に合うものをつくっていければ、ITを利用して合理化できるんと考えています。

人と森を近づけていく方法を考えたい

田畑:林業が産業として成立するには、今のままの枠組みではいけないと思うんです。木を伐るということにこだわるとしたら、むちゃくちゃ頑張って効率化してトントンになるくらいなのでは……。それよりも林業の枠を広げる方向に目を向けていきたいんです。

既存の林業の枠に当てはめた事業に、責任を背負わせるのは厳しいと思う。だからこそ、それ以外のところで採算をとって、林業の受け皿になるような場所をつくるのが、緊急課題だと考えています。

林道から、改めて山を見上げる。

– 長井さんが言っていたみたいに、「みんなが山に入れるように」とか、「周辺のことを含めて百森」という捉え方なのですかね。

田畑:百森は、山をとらえるひとつのキーワードかなと。百森って言葉があったから、森に興味をもった人がたくさんいるだろうと思います。

百森って言葉を唱えたら、「考えなくちゃ」という気になる。たぶん、そのキーワードに乗ったのがここにいる2人なのかな。

中井:僕にとっては、百森というのがあるから長井さんがここにきて、長井さんが僕らを引ってくれたみたいなところがあるので…百森、ありがとうみたいな感じですかね。

森っていうのは場所なだけなのに、それをどういう風に人間が使うか、人間が関わるのかは100通り以上あると思う。僕らができることは、その多様性を提供していけたらいいのかもしれません。

百森への感謝を胸に、視線は常に高く。

– 森にまつわる100のこと、なんて企画もいいかもしれませんね。

田畑:山と人が共にある社会をつくりたいってことが大きなテーマかもしれません。いまは、山と人の間に距離があります。結界があるような感じもしますし…。

たとえば、単純に「山のもの」がもっと村に来ればいいなと思っています。「物理的にこんなに山は豊かなんだよ」、「もっと行ってみようよ」みたいなメッセージを発したい。

そうやって山と人がもっと近づいた先に、林業が成り立っていく気がします。山と人の距離を近づけることができたら、次のステップとして「生活の基盤として山が成立する」という例をつくっていきたいですね。

人が山に入れば、笑顔になることを2人が実証する。

– 2058年が百年の森林構想の最終年です。その頃、自分自身や西粟倉村はどうなっていると思いますか。

中井:もっと山に人が入りやすくなっていて、みんながのんびりしている雰囲気が理想です。西粟倉村はそういうことができる場所ですから。

都会の人だと、釣りに行くには週末に出かけなくてはいけない。ここにいれば、働きながら昼休みに釣りをしたり、山でランチができたりする。そういう暮らしが当たり前にあったらいいですよね。

田畑:40年後だと、いろんな国の人が西粟倉に「なんでうまくいったの」って話を聞きに来るようになると思うんです。40年後はそれがひと段落して、いろんな国の人が訪ねてきたり暮らしたりが普通になっているといいですね。山を起点に、いろんな人が遊びに来る。僕たちも、そんな場所をつくっていく役割を担っていきたいです。