新潟県

十日町市

とおかまちし

二つの生業で生きる「ダブルローカル」。 無理なくつかんだ、もう一つの日常(後編)

Date : 2017.12.13

2012年夏、新潟県十日町市で「山ノ家カフェ&ドミトリー」をオープン。東京と十日町を行き来しながら「ダブルローカル」というライフスタイルを実践しているデザインユニット「gift_」の後藤寿和さんと池田史子さん。このスタイルを続けてきた5年間の中で、どのような変化があったのでしょうか。そこから得たことや二つの拠点を持ち続ける意義について迫っていきます。

前編:移住はしない。二つの地元を行き来する「ダブルローカル」という新たな実験

無意識に選びとっていた「ダブルローカル」という生き方

十日町は日本有数の豪雪地帯。そのため、一部の地元の人からは、「雪が降り始めたら、二人ともいなくなるん じゃないか」と思われていました。しかし、冬になっても変わらずに行き来を続け、慣れない手つきで果敢に雪かきに励む。そんな二人の姿を見た地元の人たちは、彼らの本気度に気づき、二人を地元民のような存在として 認めてくれるようになりました。「必死でやっていたら、地元の人に雪おろしを教えてもらったり、野菜をもらったり、地元の人たちに助けても らうことが増えてきました」と後藤さん。豪雪地帯で雪が降っても営みを続けるということは、地元の人たちに とって、すでに地元民となんら変わらないのかもしれません。「地元の人たちには、辛いことを分かち合うことで絆が深まるという意識があるんだろうなと思います」と池田さんは話します。

東京と十日町を行き来することで、「日常の中に非日常をつくろう」という思いで始まった十日町での生活と生業が、二人にとってだんだん“日常”へと変化していきました。

「東京が日常の時は里山が非日常になり、里山が日常の時は東京が非日常になる。そう考えると、結局はどちらも日常なんですよね。どちらも自分たちの生業の場であり、ありのままの日々の暮らしの場でもあるので」(後藤さん)

そんなライフスタイルを続ける中、ある時、池田さんの口からふいに出てきたのが、「ダブルローカル」という言葉でした。それは、完全移住ではなく、どちらも同じ重さの“愛すべき地元”として複数の場所を行き来して、 生活と生業を持つ暮らし方のこと。二拠点での活動をスタートし、どちらかを取捨選択したり否定したりするの ではない「ダブルローカル」な生き方が、二人に多くの気づきをもたらしています。

味わい深かった、地元の食材を使った朝ごはん

「私がつくるごはんは、地域で採れるものや近所のスーパーで売っているものしか使っていないのに、地元のお母さんたちがつくるものとは違ったものができるんです。『同じものからこんな違うものができるんだ、おもしろいね』と、よく地元のお母さんたちにも言われます。つくり方を聞かれると教えるし、自分もお母さんたちか ら煮物や和え物のつくり方を教えてもらっています。似ていたら教え合う必要はない。違うからこそ、こんなやりとりが生まれてくるんです」(池田さん)

“違い”があるからこそ、自分たちは十日町でできることがある。「山ノ家」の運営においても、二人はこの違いを何より大事にしています。そのことが、地元の人から都会の人まで、広く受け入れられる場所になるための大事なカギだったのです。

“よそ者”で居続ける、それこそがサスティナブル

「山ノ家」には国内だけでなく、海外からの宿泊者も増えています。その一方、カフェは地元の人たちのたまり場となり、地元のお父さんが会合の後に一杯飲みに寄ってくれたり、地元のお母さんたちが女子会に使ってくれたり。「大地の芸術祭」の会期中は、宿泊者と滞在中のアーティストの交流の場になることも。世代や立場を超えた人たちが行き交う場所になっています。

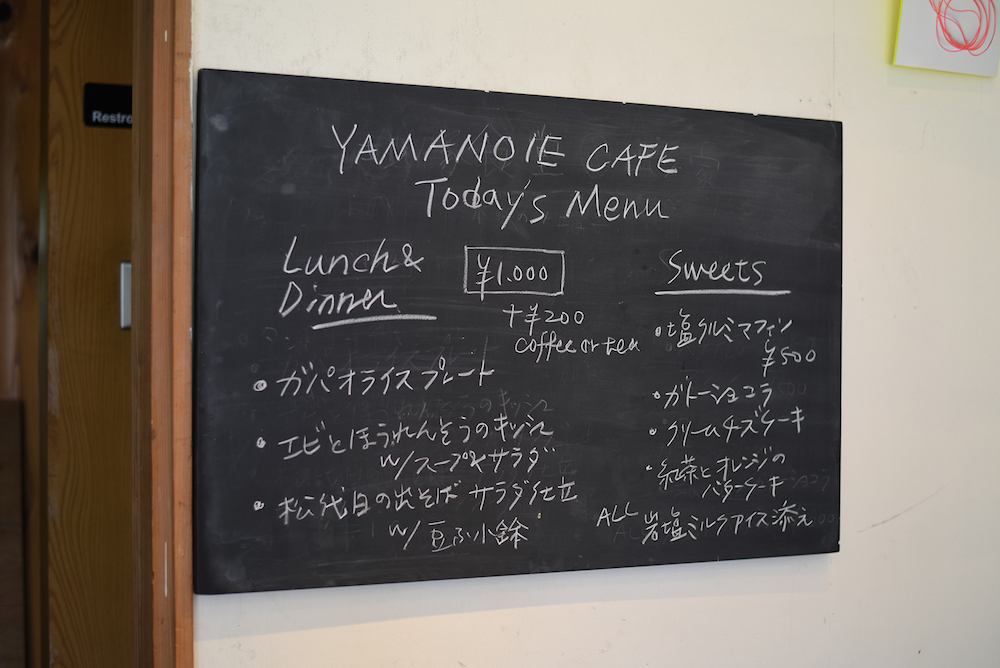

メニューボードにも、2 人のセンスやこだわりが垣間見れる。

それは二人にとって、意外なことでした。というのも、ここは“都市生活者の里山の拠点”というイメージでつくり、地元の人には決して敷居が低い場所ではないと思っていたから。カフェのメニューもガパオライスやキッシュなど、地元の食材をアレンジした東京のカフェと同じようなラインナップで、郷土料理は出していません。それ はメニューを思案していた時、地元の人にこんなことを言われたからでした。

「最初は郷土料理を出すことも考えたんですが、『郷土料理はうちの母ちゃんの方がうまいんだから、この辺では食べれないものを出してよ』と地元のお父さんに言われたんです。『あなたたちが日常的に食べているものを出せばいいよ』と言われたことで、すごく気が楽になりました」(池田さん)

ローズ&ラズベリーソーダとオーガニックジンジャーソーダ

「この地域に合わせないといけない」と思っていたが、じつはそうではなかった。これは二人にとって大きな気づきでした。東京での自分たちと変わらないスタンスを保ち、地域に同化しない。そのスタイルを維持するきっかけは、地元の人からの教えもあったのです。そして、二人の心配をよそに、「山ノ家」は自然と地元の人たちに受け入れられていきました。

「もちろん地域に柔軟に溶け込んでいる人を見ると、すごく素敵だなと思います。でも一方で、いつまでもよそ者でいて、その違いをおもしろがられたり、シェアしてもらっている私たちみたいなのもいる。溶け込むことを当たり前として、地に足をつけて暮らしている人たちからすると、『なんなの?』と思われるかもしれない。でも、私たちは無理せずいられる形を貫く方がサスティナブルかなと思うんです」(池田さん)

「キーワードは、無理しないこと」という二人が、大切にしているのはあえて”よそ者”で居続けることです。「移住せず、二つの場所を行き来しているからこそ、そういう視点になったのかもしれない」という後藤さん。とはいえ、地域との距離をとって関わりを持たないというわけではありません。野菜を持ってきてくれた地元の人たちと会話をしたり、地元のお母さんに郷土料理のつくり方を教わったり、地域のプロジェクトに参加したり。自分たちの殻に閉じこもるのではなく、地域の方をしっかりと向いて間口を広げ、無理せずに居られる“絶妙な立ち 位置”を保っているのです。

「良くも悪くもよそ者のままなんです、私たち。帰ってくると『おかえり』と言われるけど、スタンスは変わらなくて。地元に同化しないといけなくなると、つらくなる時もあると思うんですが、私たちはこの距離感がすごく居心地がいいし、いろんなことがやりやすいんです」(池田さん)

「よそ者の視点を持ち続けられることは、いいこともたくさんある。だからこそ、楽に居られるのかなと思います。地元の人たちに敬意を払いながら、できることをやっていきたいですね」(後藤さん)

移住して100%地元の人として生きていきたければ、その生き方を選ぶべきですが、よそ者で居続けるという選択肢だってある。「こんな生き方もアリなんだ、というのを見せられたらいいなと。そのことに意味があります」と池田さん。二人がめざしているのは、「気立てのいいよそ者でいること」です。

「移住ではなく私たちのような形であれ、都市に集中した人口が地域に分散していくのはいいことだと思うんです。東京に住んでいてもほとんど寝に帰るだけで、地域とつながりのない人は多い。月に一度でもディープに帰れる場所があれば、地域の一員になれるし、地域の人口を一時的にでも増やすことができる。都市に軸足を置いたままでも、地域とつながることができる生き方が広がるといいなと思っています」(池田さん)

「ダブルローカル」ライフで得た、複眼的な視点

二人は「ダブルローカル」ライフを続けることで、新たに得たものがあります。それは東京と十日町、どちらのことも客観的に見ることができる複眼的な視点。「これはすごく大きな収穫だった」と二人は話します。

松代で地域の人たちと毎年開催されているイベント「茶もっこ」のようす。

「都会の人であって、里山の人でもあるということは、二つの視点を持って暮らしているんです。常に新鮮な視点を持ち続けることができるので、どちらも否定せず、両方の良さを分かち合うことができています。『山ノ家』から東京に戻ってくると、東京のいいところが目につくし、東京から『山ノ家』に戻ると、里山のよさを改めて実感します」(後藤さん)

「ダブルローカル」ライフによって得た複眼的視点によって、二人の生業や生活はより豊かなものになりました。さらに、「複眼的視点はただ行き来するだけでなく、多種多様な仕事を本気でやるほど養うことができます」という後藤さん。「ダブルローカル」の意味合いも、だんだん変容してきたそうです。

「最初は物理的な場所としてのダブルでしたが、最近はこのダブルが生き方や働き方にもかかってくることに気がつきました。“複数の生業や営みを持つ”ということですね。一つの仕事を突き詰めるスタイルもありますが、 複数の生業を持つことでその間にあるものを新たにつくっていける。そこから生まれるものは大きいですね」(後藤さん)

二人は東京でデザインの仕事をしながら、里山ではドミトリーの運営やカフェで料理をつくったり、サービスをしたり。どちらも大事な生業として手を抜くことなく本気で取り組み、同じだけ力を入れているのです。

2階のドミトリーは、シンプルですっきりとした空間。男女別室と個室が3部屋ある。

「私はご飯をつくることが本業になる日が来るとは夢にも思っていなかったのですが、同一ではない仕事の方が『ダブルローカル』としては意味があるような気がします。私たちが実践しているこのスタイルは“視点を変える 装置”みたいなもの。東京でデザインをしている池田さんから、地域でご飯をつくっている池田さんと、立ち位置が大きく変わることで、ものの見方や感じ方がガラッと変わるんです」(池田さん)

二人にとって、東京と十日町はどちらもありのままの暮らしを営む場所。常にフィールドを入れ替えながら、その土地ごとの生業と生活を行うことで、都市生活者と里山生活者という二つの視点を獲得し、それぞれの生活にいい影響をもたらしています。どちらのいいところも悪いところもフラットに受け入れ、否定しないことが、日々を発見に満ちたものにしてくれるのです。

店内には新潟・東京からセレクトしたモノがディスプレイされている。

また都会に比べて、地方は好きなことを生業にするためのハードルが低く、新たな営みをつくることに向いています。二人が実践する「ダブルローカル」は、個人の小さな生業や活動の可能性を開くライフスタイルとも言えるでしょう。

経営のことより、ここで得られる出会いや気づきを最優先したい

当初に比べれば、経営は安定してきたとはいえ、まだまだ課題はたくさんあります。

「経営が最優先されるなら、どちらかを畳んで一つにしようという話になると思うんですが、自分たちはそこで 関係性をつくったり、交流したりしていくことが一番大事。ひいてはそれが自分たちの生活に返ってくることを実感しています。だからこそ、続けてこられたのだと思います」(後藤さん)

二人にとっては、場所を持ち続けることの大変さより、この場所を通して得られる出会いや気づきの価値の方が断然大きいのです。十日町で「山ノ家」の運営を始めて5年。そのスタイルは一貫しているように見えますが、裏側ではさまざまな変化を経て、今新たなフェーズへと移行しています。

その一つは、カフェの運営をシェアスタイルに変えようと検討していること。スタッフを雇用していた体制を見直し、このスペースを使ってみたい人とシェアするやり方にトライしています。取材で訪れたタイミングでは、月の半分はこれまで通り、池田さんが「山ノ家カフェ」を、残り半分は移住者の一人でケータリングを生業とする女性が、自らの屋号である「地層食堂」という名前で運営を行っていました。

「自分たちで場をつくることに懸命だった時期を経て、この場所をどうシェアしていくのかという方向に立ち戻ったんです。そうすることで、また新たなつながりや関係性が生まれて、結果的に自分たちを生かすことになるだろうと思っています」(池田さん)

そして2016年春からは、「大きく学び、自由に生きる」をテーマにユニークな学びを展開している「自由大学」の講義もスタートし、「ダブルローカル」というスタイルを人々に伝える立場となりました。そのきっかけは、自由大学で自らの講義を持つサウンドアーティストの知人から、「『山ノ家』の成り立ちがおもしろいので、それそのものがユニークな授業になりそう」という話をもらったこと。ただがむしゃらに前を向いてやってきた二人にとって、この投げかけはとても新鮮でした。

自由大学の講座で山ノ家に訪れた、東京からの参加者。

「人を呼び込むコンテンツづくりではなく、人に自分たちの活動を紹介して学びを得てもらうという可能性に初めて気付かされて。これは意味がありそうだと思って始めることにしました」(後藤さん)

「3年間がむしゃらにやってきて、変容せざるを得ないと感じていた時期にそういう話をいただいたので、いろんな意味で象徴的でした」(池田さん)

受講生は大学生から50代までと幅広く、全5回の講義の中で「受講生たちの変化を目の当たりにすることも多い」と言います。

「僕たちのような考え方でもできるんだと気づいてくれて、小さなことから始めてみたり、今あるものでやってみたりと、ここから動き出す人がたくさん出てきています」(後藤さん)

移住はせず、自分たちのスタイルや感覚を大事にしながら、自らのめざす表現や暮らしを形にして、「ダブルローカル」という生き方を見出した二人。“地域をよくするため” “地域に馴染むため”ではなく、自分たちらしくあり続けるためにつくった新しい場所は、いつでも帰れるもう一つの日常になりました。それは地域との距離を不自然に縮めようとするのではなく、あくまで自分たちのペースで地域との関係性を紡いできたからこそ。

そんな無理のない「ダブルローカル」ライフは、今いる日常から遠く離れた地域でなくても、非日常を感じられ る“もう一つの場所”を持つことで始められます。多くの人が肩の力を抜いて、他の地域ともっと気軽に関わるようになれば、個人の小さな生業の可能性は広がり、都市と地方の新しい関係性が生まれてくるはず。後藤さんと 池田さんが選んだような、移住ではない自由で柔軟な選択肢こそ、都会と地方の狭間で揺れる人たちが一歩を踏み出す、大きな力になっていくでしょう。